《宝鸡文理学院报》2025年8月31日

王成:用心用情涤荡教育“钻石心”

——记教育部学科领军教师、特级教师王成

校报特约记者 张昱鹏

冬日凌晨五点出门,记者一行踏上开往宝鸡的动车,窗外片片麦田、座座村庄倏忽而过,动车很快抵达青铜器之乡宝鸡。我们来到陕西省宝鸡市石油中学,耳畔传来朗朗书声,步入墨香萦绕的办公室,见到了教育部学科领军教师王成。

怀揣梦想,奔赴每一个“五年计划”

“教育是一场没有终点的长跑,而我,始终在路上。”王成时常这样说。廿载春秋如白驹过隙,他将“学为人师,行为世范”的训诫铭刻于心,他将知识的甘霖化作北斗七星,指引学生穿越人生的崇山峻岭,他用智慧和热情点亮了无数学生的未来,也用坚守和创新诠释了教育的真谛。

新时代教育部学科领军教师、陕西省特级教师、陕西省基础教育教师培训师、陕西省优秀教师、陕西省基础教育教学名师培养对象、陕西省学科带头人、陕西省优秀教学能手……这些沉甸甸的荣誉是肯定,是激励,更是王成对自己每个“五年计划”的深切回应。

王成有一个独特习惯——为自己制订“五年计划”,并为之不懈努力。第一个五年,内化“学的意识”,他专注于教学基本功的打磨,从备课到授课,从板书设计到课堂互动,他力求每一个细节都精益求精。第二个五年,蕴积“教的意识”,他开始探索语文教学的创新模式,尝试将中华优秀传统文化与现代教育理念相结合,打造书香味儿课堂。第三至第五个五年,突显“研的意识”,提升“师的意识”,追求“领的意识”,致力教育教学骨干,追求讲台名师,致力辐射引领,他将目光投向了更广阔的教育领域,推动区域语文教学改革……

“每一次‘五年计划’都是一次自我突破。”王成笑着说,“教育教学需要不断更新,教师更需要终身学习。”

“教书育人一直是我的理想,我的家族中当老师的居多,耳濡目染,从小我就想成为一名教师。高考结束后,我毅然在高考志愿书上全部填报了师范类学校,专业只选择了中文教育,最终我被宝鸡文理学院中文系录取。记得拿到大学录取通知书的那天晚上,我竟然激动得彻夜未眠。”王成说。

“2003年大学毕业,我来到宝鸡市石油中学,在高中部教学,后来带高三3个毕业班的语文课。在教学中,我努力和学生打成一片,及时发现学生优缺点,和学生共同学习,互相成就。在近十几年中,虽然也有很多跳槽的机会,但都以我的拒绝而告终。我实在忘不掉我小时候那个朴素的梦想,也实在离不开讲台,离不开一届又一届的孩子们,因为我真的喜欢教书。”王成说。

“一个人遇到好老师是人生的幸运。的确如此,良师就如同一盏明灯,为我的专业发展指明了方向。师父曹公奇老师带着我研究课题,带着我外出送教,带着我读书撰文,极大地拓展了我的专业领域,促进了我的专业素养发展。师父不仅教我教学,促我专业,更传我精神,带我成长。他是良师,培养后学不遗余力;他是益友,帮助友人毫无保留。回顾我的成长历程,我深切感受到:一名教师要不断提升,不仅要有立志教学的理想,还得有个人的努力奋斗,更得有良师的引领与指导。可以说,没有师父的带动督促,就没有今天的我。”王成说。

曹公奇说:“人没有目标就像一堆散沙,难以成型成才。我给弟子定期分别布置任务,督促完成。王成一直谦虚地说他是后进生,需加倍努力,其实,他很爱专业,很爱教学,也能努力去做。今天他取得的成绩与他的努力是分不开的。”

“王成善思考勤钻研。初入教坛时,他立志成为一名优秀的语文教师。为此,他反复打磨课堂,将每一节课都当作一场‘公开课’来准备。短短几年,他就成为学校乃至区域内的教学骨干。”校长刘涛说。

“我要特别感谢一位恩师柴双政老师。2014年宝鸡市教学能手大赛我失利后,特别沮丧。一天晚上,有一个陌生电话给我打了三次,是当时市级比赛的评委柴双政老师打的,他对我说:‘你是个好苗子,不要失落,再磨炼磨炼,重拾信心。你还年轻,继续努力参加下次比赛,相信你一定会取得优异的成绩。’”王成拉开记忆的闸门。

2015年他开启了魔鬼式的训练,他在书房反复讲课,再讲给同行……2016年他获得宝鸡市教学能手大赛语文学科第一名,代表宝鸡市参加省教学能手大赛,最终获得“陕西省优秀教学能手”称号。

“比赛之路,是一条披荆斩棘的路,更是一条锤炼意志、增强自信,提升素养,成就专业的成长之路。大大小小的比赛,为我打下了更加坚实的教学底子,成为了我专业发展路上的加油站,促我科研、促我写作,促我辐射引领,促我持续提升,使我一路成长。”王成说。

“凡要求学生做到的,王成首先做到。2019年他担任副校长后,对自己的要求更加严格、苛刻,以至于身体严重吃不消,只好休整了一些时间。他工作之余带宝鸡文理学院、安康学院、陕西师范大学的本科生、研究生,他总是在提升自己的同时逼迫自己多做有益的事。”数学田老师说。

众多荣誉在身,然而,王成并未止步于此,他主动参加各类教学研讨活动,积极学习先进的教育理念,并将新理念融入教学中。

以文化人,教出语文书香味儿

“共生”语文是王成秉承的教学主张。他倡导教学“三立”:立足真情感,构建真课堂,追求真实效。“语文不仅是知识的传授,更是文化的传承。”这是王成的教学理念。他的课堂,语文不再是枯燥的文字堆砌,而是一场文化的盛宴。

“他善于将经典文学作品与生活实际结合,让学生在阅读中感受文字的温度。讲《红楼梦》,他会带学生品味大观园中的一草一木……他创新性地开设了‘经典诵读’‘诗词创作’‘课本剧表演’等特色课堂,让学生与经典对话,感受中华优秀传统文化的博大精深。”陕西省教学名师张肖侠说。

“作为一名教师,教育认知应有高度,教学水平应有深度,师生关系应有温度,精神境界应有亮度。教师做到了,学生的知识问题就有解决,他们的语文思维就有进阶,文学素养就有提升,品德修养就有提高。我是语文老师,教语文就要教出书香味儿。将中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化等融入教学,让课堂具有育人价值、文化价值,努力培养学生的文化自信。”王成说,“我深入挖掘学习诗词知识,培养学生诗词兴趣,教的语文知识才能契合学生的喜闻乐见,才能对应学生的需求。通过课堂讲授和实践,让学生认识到语文的美。”

走进王成老师的课堂,感受到青春的活跃与内心的共鸣。鲁迅的文章向来是学生语文学习过程中的一个难点痛点,可是在王成老师的课堂上鲁迅却是鲜活的,鲁迅的文章也变得好学易懂。

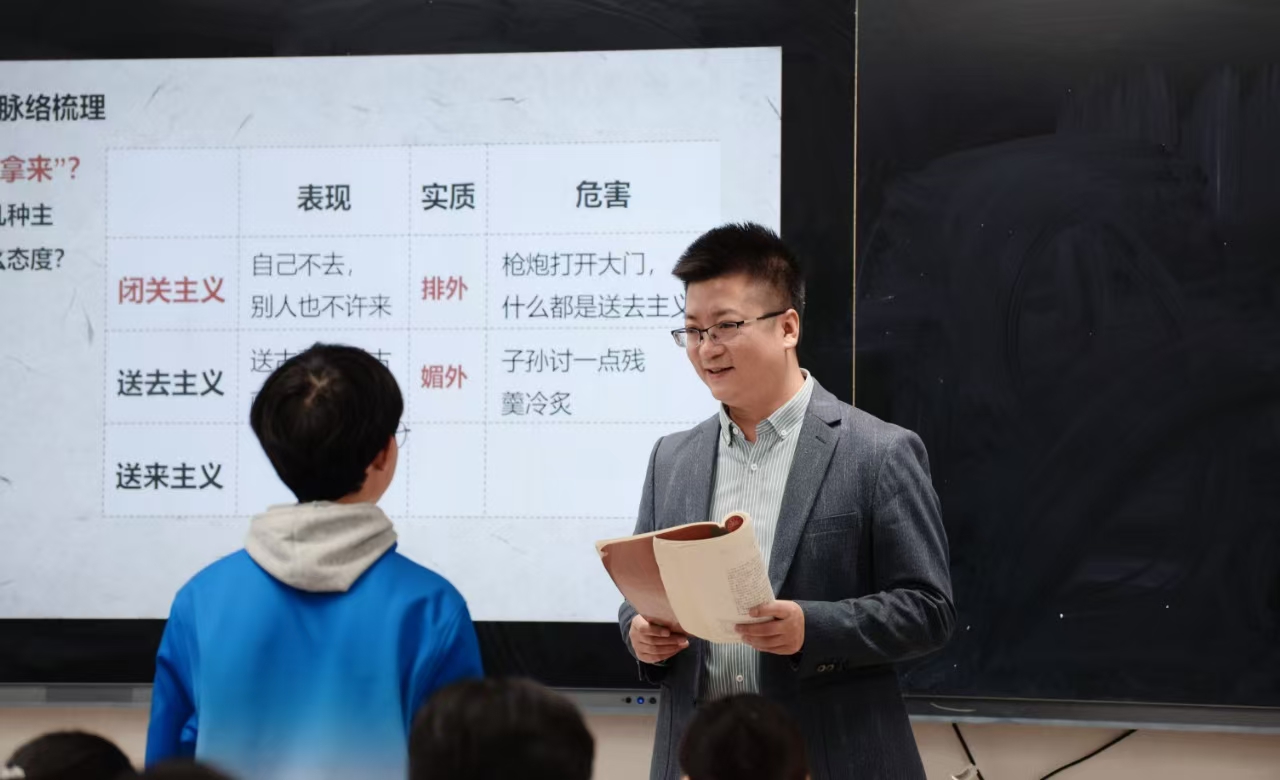

王成在讲课中适时插入课件,他得体的肢体语言使得相对枯燥的杂文《拿来主义》变得愈加生动,王老师注意紧抓每一个课堂生成点,和学生不断互动,拓展学生思维。

“王老师的课不仅有意思,还总是充满书香味儿。我们都很喜欢!”学生们这样评价。王成常说:“语文教学一定是质朴的、本真的,一定是促进师生共同生长的,对于学生来说,不仅要让他们学会表达,更要让他们学会思考,学会感受生活的美好。”

以情育人,走进学生心里

“教书是个良心活,不同于在车床上加工零件,做坏了可以重来。教书是良心活,教不好就会误人子弟,没有重头再来的机会,你要对得起你的良心,绝对不能误人子弟!”父亲在王成高考报师范院校时告诫。质朴的话语成了王成从教以来谨记的“格言”,也成为他坚守教书育人的底线。王成谨记父亲教诲,用心授课,以情育人。

“教育不仅是教书,更是育人。”王成深知,教育的本质是唤醒学生的内在动力。他始终坚持以情育人,用真诚和关爱走进学生的心里。在学生眼中,王成不仅是严师,更是益友。他常说:“每个学生都是一颗独特的星星,我要做的,就是帮他们找到属于自己的光芒。”

有一位李同学因家庭变故一度厌学,王成得知后,主动与其谈心,并为他制订个性化的学习计划。这名学生不仅重拾信心,还在高考中取得了优异成绩。“如果没有王老师,我可能早就放弃了。”李同学感激地说。

王成富有爱心,充分理解学生。有一位学生上课打盹儿,王成说:“你睡会儿,下节课有精神了再听也行,老师也有瞌睡的时候。”学生不好意思了,下课前一直坚持听课。他一直认为,教师的教与学生的学是双向奔赴的。

“我们王老师讲课特别有意思,预习时觉得很难懂的地方,经过王老师的讲解,顿时觉得这么有意思且简单。”张同学笑着说。

“谁是老师心中的宝宝呢?”王老师在与学生的对话中拉进了彼此的距离。他总是夸这个孩子特别帅气,那个孩子很有精气神儿,孩子们变得爱学习、会提问题了。

有一次去清华大学培训,他给所带班级的每个学生带了一个清华大学的文创产品,告诉学生:“希望你们都能够考上自己心仪的大学!”

他特别关注学生的心理健康,尤其是单亲、离异家庭的孩子,他会给予更多的关爱。他常课余时间与学生聊天,帮助他们解决成长中的困惑。学生都亲切地叫他“成哥”。

“要成绩固然无可厚非,但只要成绩肯定是教育的失败。高中学业压力大,更要一张一弛,要让学生对学习产生兴趣,自然会学好。”王成说,“课本剧是学校德育系列化的品牌节目,它将学生的素质和语文学习结合,不仅传授知识,更是传递爱与希望。”

王成说:“教育是一场温暖的修行,而我,愿做那个不断前行的修行者,愿做那个点亮心灯的人。”

“我热爱讲台,喜欢和学生在一起。在以后的日子里,我希望写一本书,将我的教育教学感想集结成册。我将继续心系教育,上下求索,催生最美的教育教学之花!”

面对所取得的不少的荣誉,王成说:“青衿之志,笃行致远。我说不上多么成功,但是我知道,如想要成功,就要不辞辛苦,跋山涉水,去追逐那道光——因为,我热爱教学,我要对自己的教育信念与理想负责任,要对那一双双清澈的眼睛背后的孩子负责任。教书,育人,成长,我永远在学习的路上。”

一路汗水,一路芬芳,王成把教育理想沉淀成窗棂上的冰花,折射出知识结晶的璀璨光芒。面对教育改革、AI奔涌的浪潮,王成经得起考验,扛得起责任,用心用情打磨玻璃心,涤荡一颗教育“钻石心”!

王成,1979年7月生,陕西宝鸡人,宝鸡市金台高级中学校长、高级教师。我校文学与新闻传播学院1999级校友。陕西省曹公奇名师工作室核心成员,教育部新时代中小学学科领军教师,陕西省特级教师,陕西省优秀教师,陕西省第六批基础教育教学名师培养对象,陕西省学科带头人,陕西省优秀教学能手,陕西省首届基础教育教师培训师,宝鸡市名师,宝鸡市学科带头人,宝鸡市人才标兵,全国第十一届优秀中青年高中教师课堂教学大赛一等奖获得者。被聘为陕西师范大学兼职副教授、研究生校外导师,宝鸡文理学院兼职研究员,宝鸡文理学院文学与新闻传播学院研究生兼职导师,安康学院文学与新闻传播学院研究生兼职导师,陕西师范大学、宝鸡文理学院、宝鸡文理学院继续教育学院、安康学院、宝鸡教育学院省培国培项目授课专家,宝鸡市教育学会常务理事,宝鸡市首届基础教育语文教学指导专业委员会委员,河南省教育学会教育实验与评估专业委员会理事,全国多个语文教育教学研究会会员,《陕西教育》封面人物。主持或参与12项全国、省级、市级课题,参编教育教学类书籍10余部,20余篇教学类文章公开发表在《语文教学通讯》《教师报》等报刊杂志,应邀示范课、讲座60余场。